BGM

CV.井澤 詩織

「セクメト」と呼ばれる次元種の武器を扱うクローザー。

単純で素直な性格。まだ幼く、常識に疎い。

- ヴィルトフーター

- BEAST

- 8月25日

- 12歳

- 絵本を読むこと

- 王様

…「アンナ」という名前の少女がいた。

それは次元種の兵器を扱うためだけに造られた生命。

彼女は親を…そして世界を知らない。

生まれ育った研究所だけが、彼女の世界のすべてだった。

「〈サンプルC〉のための実験もこれで終わりか。」

「ああ…次の実験が終わったら、〈サンプルA〉は廃棄してしまっても問題ないだろう。」

白衣に身を包んだ男たちが、横たわる彼女を見下ろしてそう呟く。

ユニオンの研究によって造られた最初の人工生命体。

位相力を持ち、全ての特殊位相兵器に適合する唯一無二の才を持つ少女。

しかし、その並外れた力を扱うには、彼女の肉体はあまりにも脆かった。

人間…いや、生物として、当然持ち得るべき機能が「存在していない」のだ。

一度風が吹けば消えてしまう…そんな儚い存在、それこそが「アンナ」という少女だった。

それ故に、「アンナ」は失敗作のレッテルを貼られ、新たな実験のサンプルとして利用されていた。

度重なる次元種の兵器を使った実験により、精神は汚染され、その強大な力の影響で

彼女の肉体は崩壊を迎えつつあった。

だが…それでも実験は終わることがなかった。

位相力の出力を上げるテスト、人間の脳が位相力に与える影響の調査。

彼女の体には、メスの通っていない場所などありはしなかった。

やがて、右目は光を失った。

次に、左腕はあがらなくなった。

足を引きずらねば歩くことすらできなくなった。

最後に食事を取ったのはいつだったかなど、もう覚えてすらいない。

一日のうちに彼女が口を開くのは、悲鳴をあげる時くらいではあったが、やがてそれすらもなくなった。

いつしか彼女の肉体は異形のものへと変化し、位相力波長は次元種に近いものになっていった。

異様な早さで伸びる髪…なぜか歯の根元が痒い。爪は獣のように鋭く、硬質化していった。

常に小さな虫に全身を噛まれているかのような痛み続き、眠ることすらままならない。

やがて、自分の体を掻きむしり、その傷が痛みを紛らわせてくれることに気づいた時、

彼女はついに眠りにつくことができた。

体に深く傷をつければつけるほど、深い眠りにつくことができた。

…そんな毎日を過ごしていた。

それでも、これまで過酷な実験を受け続けてきた彼女にとって、痛みは耐えることができるものだった。

どれだけ辛くとも…どれだけ苦しくとも…我慢することができた。

「自分が自分でなくなってしまうこと」に比べれば。

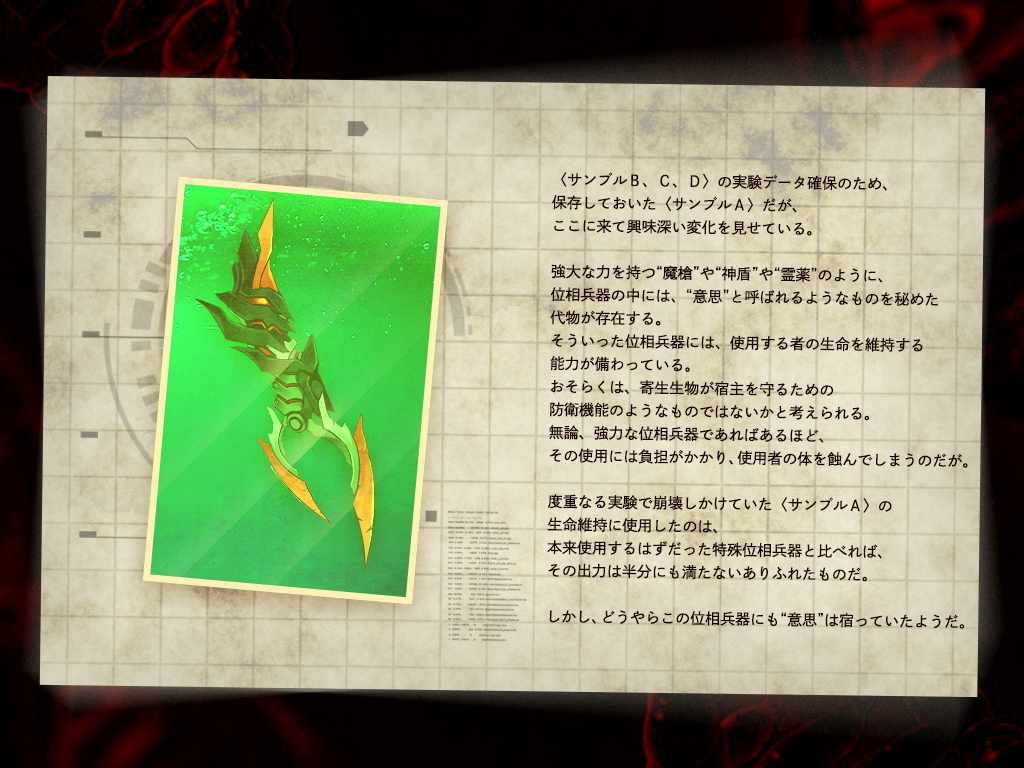

位相兵器が自身の肉体を蝕み、位相兵器が自身の肉体を癒す…

そのたびに、少しずつ…少しずつ自分の肉体が次元種へと変貌していることを理解した。

彼女は、自分の肉体が、すでに正常な生物ではないことを理解していた。

このまま心までもが次元種となり、自分は消えてしまうのではないか、という恐怖に

何度も押しつぶされそうになった。

恐怖で胸が痛み、体が震え出す…

しかし、この恐怖を感じているうちは、まだ自分は「アンナ」であると、人間なのだと思えた…

だから、彼女はその恐怖と戦い続けた。

…やがて、〈サンプルA〉の廃棄が決定した。

その頃には、既に「アンナ」の耳にはもう誰の声も届かなくなっていた。

しかし、いつからか、頭の中で別の「誰か」の声が聞こえるようになっていた。

『こわす…!ぜんぶ…!』

その声は、なぜかどこかで聞いたことがあるような気がした…

その声を聞くと、なぜか安心できた…

だから思わず、「アンナ」はその声に話しかけた。

「…あなたは、だぁれ?」

『ひきさいて、かみちぎって、バラバラにして、ぜんぶ、ぜんぶ、みんな…』

「…アンナの声が聞こえないの?…もしかして、アンナ…もう、しゃべることもできなくなっちゃった?」

『きらい、わるいやつら、いたい、くるしい、やだ、ぜんぶ、こわしてやる…』

「…ねぇ、あなたの声、聞いたことがあるわ…いつもアンナに話しかけてくれたでしょう?」

『ぜんぶ…ぜんぶ…』

「そっか…アンナはまだ…“ひとり”じゃなかったのね…」

そう思った時、「アンナ」の中に何かが溢れた。

もう流すことすらできないはずの涙がこぼれているような気がした。

その日、「アンナ」に初めての「ともだち」ができた。

「あなたのお名前は?」

『しらねー。あいつらはセクメトってよんでた。』

「セクメト…?それって…」

その名前を「アンナ」は知っていた。

それは、「アンナ」と適合し、今も彼女の肉体を蝕む位相兵器の名前なのだから。

もはや、研究員も「アンナ」のいる部屋を訪れることはなくなった。

「アンナ」は毎日を「セクメト」とおしゃべりをして過ごした。

いつの間にか、昔の姿は跡形もなく消えてしまっていた。

あれだけ苦しんだ胸の痛みも、もう感じることはなかった。

「…ねぇセクメト。ここから出たら何がしたい?」

『きまってる…アンナにこんなことしてきたやつら…ぜーいんかみちぎってやる』

「そう…けど、もうアンナの体…全然動かなくなっちゃったの…動かそうとしても…ちょっとしか…」

『アンナ、うごけねーのか?セクメトはうごけるぞ』

「…そっか。もしかして、もう…この体はあなたのものになっちゃったのかな…」

『そんじゃーアンナのかわりに、セクメトがあいつらかんでやる』

―〈サンプルA〉 廃棄の日。

動かなくなったアンナを、「セクメト」が動かした。

鋼鉄でできた扉をその鋭い爪で切り裂き、襲い掛かる位相能力者を倒して進んでゆく。

「自分達を造った者」の下へと。

「…誰だ?何の用かね?」

しわがれた声、そして顔に刻まれた深いシワ…凛とした気配を漂わせる老年の研究員がそこにいた。

「セクメト」もアンナもその老人を知っていた。

最も古い記憶の中に存在するこの男こそが、アンナを造り出した研究員だった。

「セクメト」は答えた。

「…お前を、バラバラにしてやりにきた!」

「君は…まさか、〈サンプルA〉…アンナなのか…?」

「アンナちがう。セクメトだ」

「…それは位相兵器の認識名だろう?なるほど…その姿だけでなく、名前すらも奪われ…

怪物となったということか…」

「かいぶつじゃねー、セクメトだ」

「はは…そうだったね」

「セクメト」はそう笑う老人を引き裂こうとして…気づいた。

既にその老人が死にかけているということに。

「ああ…最期に君に会えてよかった。我々プロミネンス…いや、プロビデンスの原罪に…」

老人の腹部の銃創からは、「セクメト」の髪と同じ紅い血が流れ出ていた。

しかし、そんなことは「セクメト」には関係がなかった。この老人を許すことなど、できない。

アンナの受けた苦しみは…アンナが感じていた痛みはそんなものではなかったと知っているから。

どれだけの傷を負おうと死ぬことも許されず、廃棄されるまでデータを取るために

生かされ続けたアンナを、「セクメト」はずっと見ていたから。

…この老人も同じ目にあわせてやりたい。ほんのちょっぴりでもアンナの気持ちをわからせてやりたい。

だから「セクメト」はその爪を振り下し―

『やめて…セクメト…!』

老人にあたる直前、アンナの悲痛な叫び声がその動きを止めた。

「なんで…なんでだアンナ!こいつはアンナにひでーことしたんだ!」

『そうね…』

「だったら!…こいつもひでーことされねーとだろ!」

『けど…けどね…それは、悪いことなのよ、セクメト…』

アンナは何も知ることができずに生きてきた。

人工生命体として造られ、いくら過酷な実験に耐えようと…研究員はアンナに何も与えてはくれなかった。

それ故に、知らなかったのだ。

喜びも、悲しみも…そして憎しみという感情すらも。

アンナに何かを与えてくれたのは…「セクメト」だけだった。

「セクメト」がその爪を止めるのを見て、老人は頬を緩めた。

「…良い子だね、君は…君には自我があり、意思があり…何より心がある。

やはり…君は我々が造ろうとした“セクメト”ではないのだね…」

老人は、記憶の中の誰かに向けて微笑んだ。

そして…自らの罪を告白するように呟く。

「やはり、我々は間違っていたのだ…」

完全なる生命を造りたかった。

優れた肉体を持ち、最強の槍を振るい、無敵の盾に守られ、全能の霊薬がその身を癒す…

そんな完成された存在を。

しかし、それは叶わなかった。

槍は振るう相手を間違え、盾は守ることを拒否し、全能の霊薬は死にゆく鳥すら治せなかった。

あの子ども達は、誰もが“道具”にはならなかった。

「…これが人の意思だよ、ミハエル…そしてヒルデガルト…やはり間違っていたのは我々だった。

神に代わる完全な人間など…最初から造ることなどできなかったのだ。

結局…何も我々の思惑通りにはならなかった…」

…そして老人は静かに息を引き取った。

「セクメト…いや、セクメトではなくなった子よ。いつか…槍を持つ子に会った時は、

あの子のともだちになってやってはくれないか?」

満足気に笑いながら、最期にそう呟いて。

「…なんだこいつ…おかしーぞ、アンナ。セクメトなんもしてねーのにうごかなくなった」

『そうね…』

「いこ!アンナ!…セクメト、ここいやだ!」

『あのお爺さんは…“セクメト”じゃないって言ってたけど…どういう意味かしら…?』

「そんなんわかんねー」

『確かにセクメトはこの位相兵器の名前だけど、今のあなたはそうじゃないでしょう?

だって、今あなたはアンナの体の中にいるんだもの』

「?そんじゃセクメトはセクメトじゃなくて、アンナになったのか?」

『…ううん…それは違うんじゃないかしら…?』

「そんじゃーアンナがなまえをつけてくれ!このからだはアンナのだ!

セクメトとアンナのふたりのなまえ」

『うーん…名前をつけるって案外難しいのね…それじゃあ“セト”はどうかしら?セクメトを縮めてセト!』

「せと…セトか…いーな!それ!」

『ふふ…じゃあ決まりね!あなたはセクメトから生まれた…“セト”。あなたは、“セト”になったの!』

ふたつの魂を持つひとりの少女が、ゆっくりと研究所から出て行く。

その歩みには、もう迷いなどどこにもなかった。